Производитель интеллектуальных систем мониторинга питания

За последние несколько лет рынок систем мониторинга питания заметно активизировался. Раньше, если говорить о контроле энергопотребления, то речь шла в основном о простых счетчиках и базовой отчетности. Сейчас же, когда речь заходит о промышленных предприятиях, дата-центрах, даже о крупных коммерческих зданиях, мы наблюдаем переход к комплексным, 'умным' решениям. И хотя тренд очевиден, давайте откровенно: часто приходится сталкиваться с завышенными ожиданиями, недопониманием реальных возможностей и, как следствие, разочарованием клиентов. Например, часто хотят получить мгновенный анализ причин возникновения перегрузки, как будто это вопрос одного нажатия кнопки. На деле, глубокий анализ требует не только качественного сбора данных, но и сложного алгоритмического анализа, а также интеграции с другими системами управления предприятием. Я, как инженер с многолетним опытом в этой области, часто вижу, что не учитываются нюансы конкретного объекта – его специфику, существующие IT-инфраструктуру, уровень подготовки персонала. Это, пожалуй, главная проблема.

Что такое 'интеллектуальные системы мониторинга питания'? – не просто сбор данных

Если говорить о интеллектуальных системах мониторинга питания, то это гораздо больше, чем просто сбор показаний счетчиков. Это комплексная система, включающая в себя датчики, собирающие данные о напряжении, токе, частоте, температуре, и даже о качестве электроэнергии (гармонические искажения, пульсации). Полученные данные поступают на центральный сервер, где они обрабатываются с помощью специализированного программного обеспечения. Программное обеспечение, в свою очередь, может выполнять различные функции: визуализацию данных в удобном для пользователя виде, формирование отчетов, оповещение об аномалиях, диагностику причин возникновения проблем. Важным аспектом является интеграция с другими системами – SCADA, BMS, ERP. Без этой интеграции, потенциал системы мониторинга питания остается нереализованным.

Не стоит путать простые системы с 'умными'. Просто наличие датчиков и отображения текущих значений – это не 'интеллект'. Интеллект проявляется в способности системы анализировать данные, выявлять закономерности, предсказывать возможные проблемы и предлагать рекомендации по оптимизации энергопотребления. Это требует использования алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта. И, конечно, требует большой работы по настройке и калибровке системы. Мы, в своей практике, часто сталкиваемся с ситуацией, когда клиенты заказывают сложные, высокотехнологичные системы, а потом не готовы тратить время и ресурсы на их настройку и поддержку. В итоге, система оказывается 'витражом'.

Сбор и обработка данных: от датчиков до анализа

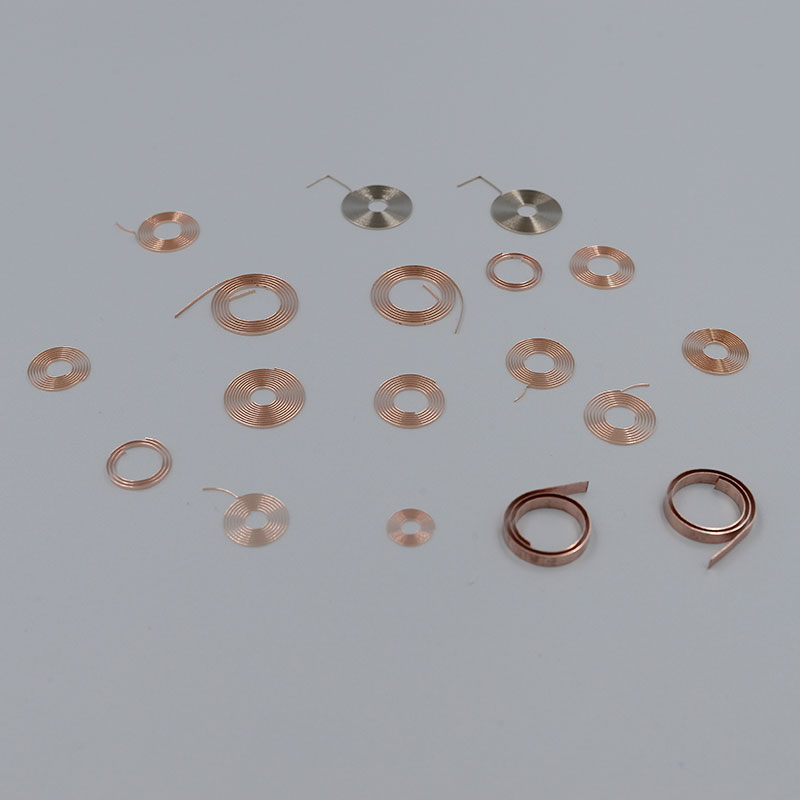

Первый этап – это, безусловно, сбор данных. Существует множество типов датчиков – от простых цифровых измерителей до сложных датчиков, измеряющих параметры качества электроэнергии. Выбор датчиков зависит от конкретных задач. Например, для мониторинга энергопотребления отдельных приборов достаточно простых датчиков тока и напряжения. А для мониторинга качества электроэнергии – нужны датчики гармоник, пульсаций, перенапряжений. Важно, чтобы датчики были надежными, точность измерений соответствовала требованиям, а интерфейс – совместим с центральным сервером.

Далее следует обработка данных. Это включает в себя фильтрацию шумов, калибровку датчиков, преобразование данных в удобный формат. Обработка данных может выполняться как на стороне датчиков (если они оснащены встроенным процессором), так и на центральном сервере. Выбор подхода зависит от объема данных и вычислительных ресурсов.

Интеграция с существующими системами: ключ к эффективности

Интеграция с существующими системами управления предприятием – это, на мой взгляд, самый важный аспект внедрения систем мониторинга питания. Без интеграции, данные о энергопотреблении остаются изолированными, не позволяя принимать обоснованные решения по оптимизации. Интеграция может осуществляться с SCADA-системами, BMS-системами, ERP-системами. Например, интеграция с SCADA-системой позволяет мониторить энергопотребление оборудования в режиме реального времени и аварийно остановить оборудование при возникновении перегрузки. Интеграция с BMS-системой позволяет оптимизировать работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования, что значительно снижает энергопотребление здания.

Мы в **ООО Чунцин Кайжун Чуаньи Прибор** (https://www.ronkpower.ru/) часто сталкиваемся с ситуацией, когда клиенты не уделяют достаточного внимания вопросам интеграции. Они считают, что достаточно просто установить систему мониторинга питания и получить данные. Но на деле, интеграция требует значительных усилий и специализированных знаний. Игнорирование этого аспекта приводит к тому, что система мониторинга питания не приносит ожидаемой эффективности.

Практический пример: оптимизация энергопотребления на производственном предприятии

Недавно мы внедряли систему мониторинга питания на крупном производственном предприятии, занимающемся обработкой металла. Предприятие испытывало проблемы с перегрузками электросети и высокими затратами на электроэнергию. Первым этапом было установление датчиков тока и напряжения на ключевом оборудовании – станках с ЧПУ, электродуговых печах, и насосных станциях. Затем, данные поступали на центральный сервер и анализировались с помощью специализированного программного обеспечения. В результате анализа, мы выявили, что перегрузки происходили из-за неправильной работы старого оборудования и неэффективного использования электроэнергии. Мы предложили клиенту заменить старое оборудование на новое, более энергоэффективное, и оптимизировать режим работы оборудования. В результате, предприятие смогло снизить энергопотребление на 15% и избежать дорогостоящих аварий.

Этот пример показывает, что системы мониторинга питания могут быть очень эффективным инструментом для оптимизации энергопотребления на производственных предприятиях. Но для этого необходимо правильно выбрать систему, настроить ее и интегрировать с существующими системами управления предприятием.

Вызовы и перспективы развития

Несмотря на очевидные преимущества, системы мониторинга питания сталкиваются с рядом вызовов. Один из основных – это высокая стоимость внедрения. Качественное оборудование, сложное программное обеспечение, специализированные услуги по настройке и поддержке – все это требует значительных инвестиций.

Другой вызов – это нехватка квалифицированных специалистов. Не все электротехники обладают необходимыми знаниями и навыками для работы с современными системами мониторинга питания. Поэтому, важно уделять внимание обучению персонала.

Тем не менее, перспективы развития систем мониторинга питания очень велики. В будущем, мы можем ожидать появления более совершенных алгоритмов анализа данных, более компактных и более энергоэффективных датчиков, а также более широкого использования искусственного интеллекта и машинного обучения. Появление блокчейн-технологий может повысить доверие к данным и обеспечить их безопасность.

Проблемы с масштабируемостью

В процессе работы над проектами масштабируемость всегда является актуальной проблемой. Особенно, когда речь идет о крупных предприятиях с разветвленной инфраструктурой. Например, в одном из наших проектов нам пришлось разработать систему, способную обрабатывать данные с тысяч датчиков, расположенных по всему производственному комплексу. Это потребовало использования распределенной архитектуры и специализированных алгоритмов, что значительно усложнило разработку и внедрение системы. Недостаточно просто купить много датчиков, нужно продумать, как их интегрировать в единую систему и как обрабатывать огромные объемы данных. Без этого все усилия будут напрасны.

В заключение, хочется сказать, что системы мониторинга питания – это не просто модный тренд, а необходимый инструмент для повышения эффективности и снижения затрат на электроэнергию. Но для того, чтобы они принесли ожидаемый результат, необходимо правильно выбрать систему, настроить ее и интегрировать

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

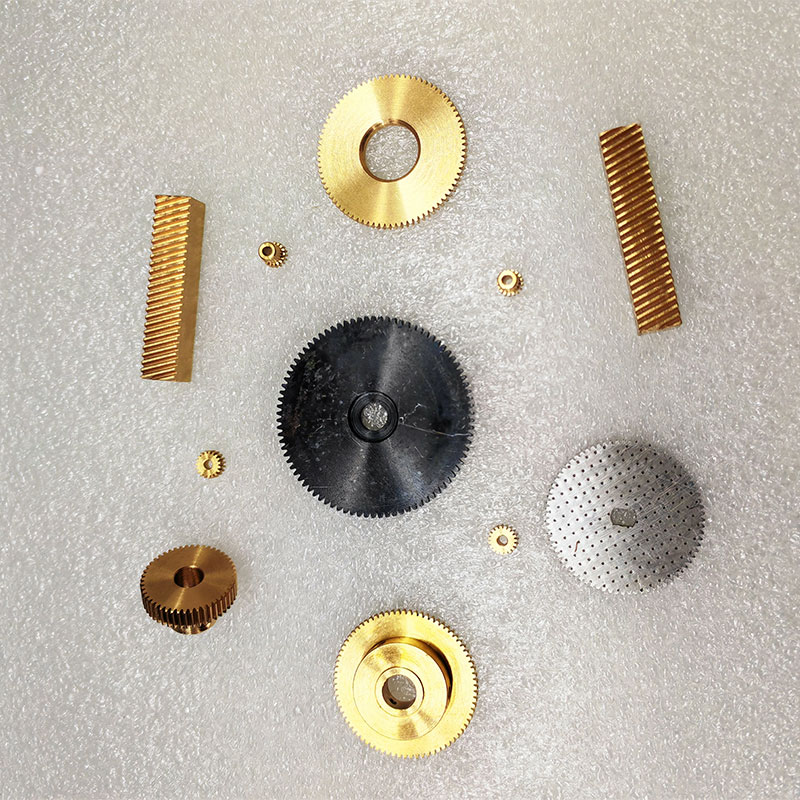

Обработка мелких шестерен

Обработка мелких шестерен -

Термобиметаллические термоэлементы и аксессуары

Термобиметаллические термоэлементы и аксессуары -

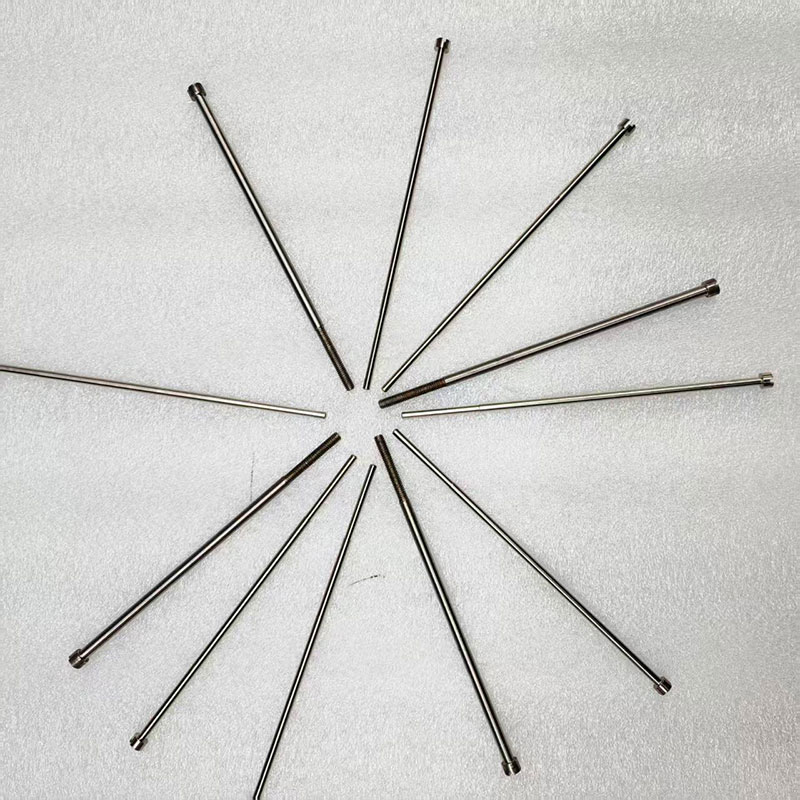

Обработка тонких и длинных валов

Обработка тонких и длинных валов -

Специальный механизм манометра

Специальный механизм манометра -

Источник питания постоянного тока серии UPDD

Источник питания постоянного тока серии UPDD -

Интегрированная система источник питания для железнодорожного транспорта

Интегрированная система источник питания для железнодорожного транспорта -

Промышленные и коммерческие системы хранения энергии RKCN

Промышленные и коммерческие системы хранения энергии RKCN -

Промышленная литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея серии FEL

Промышленная литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея серии FEL -

Система управления безопасностью и здоровьем аккумуляторов

Система управления безопасностью и здоровьем аккумуляторов -

Плоская многооборотная пружинная трубка

Плоская многооборотная пружинная трубка -

Промышленные модульные ИБП серии HS9100 (3-фазный вход / 3-фазный или однофазный выход)

Промышленные модульные ИБП серии HS9100 (3-фазный вход / 3-фазный или однофазный выход) -

ИБП энергосистема хранения энергии серии SPS

ИБП энергосистема хранения энергии серии SPS

Связанный поиск

Связанный поиск- Китайский поставщик интегрированных энергетических решений для новых источников энергии

- Поставщик источников питания для вилочных погрузчиков

- Поставщики системы мониторинга и управления безопасностью батареи

- Покупайте производителей базовых станций связи.

- Модульная конструкция системы источник питания

- Купить Производитель ИБП для наружной установки

- Производитель интеллектуальных систем управления батареями в Китае

- Поставщики модульной системы управления батареями

- Китайский производитель источников питания для вилочных погрузчиков

- Завод с интеллектуальным управлением батареями